2016年は私の5回目のW杯の挑戦となりました。大会場所はスペインのラ・マンガというスペイン南東部の街で行われました。2008年に初めて大会に参加したのがスペインのアリカンテという街の大会でして、今回もアリカンテからラ・マンガまでの距離が近く、久しぶりにアリカンテにも訪れることができ、懐かしく思いました。

今大会から、私は日本全国から選手を集め、JAPAN UNITEDというチームを作り、キャプテンとして参加することとなりました。弁護士は普段の業務で忙しい方が多く、サッカーのうまい選手であっても大会に参加できない方も多いため、チーム編成をするのは非常に大変ではありましたが、おかげで、全国各地の仲間と交流ができ、今でもサッカーを通じてその交流は続いております。

弁護士サッカーW杯における各国の強さは、概ねフル代表のFIFAランキングに比例しております。やはりブラジルやヨーロッパのチームが強く、アジアの参加チームはなかなか決勝トーナメントにも行けないという現実があります。私たちのチームの目標も、まずは決勝トーナメントに進出することだと思っています。

大会は、最初の3日間で4チームでの予選を行い、その後リーグの上位2チームが決勝トーナメントに参加できるという仕組みです。予選リーグでは、大陸ごとの参加チームが重ならないよう、アジア枠、ヨーロッパ枠、アフリカ枠、南米枠などで、抽選がばらけるように配慮されています。

大会は、年齢ごとに応じたカテゴリー分けがされていますが、私は年齢制限のないクラシックトーナメントというカテゴリーに参加しています。参加チームは概ね40チーム位が世界中から参加してきます。

2016年の大会では予選リーグは、初戦はアルジェリア、二試合目はトルコ、3試合目はブラジルと対戦しました。残念ながら、今大会も決勝トーナメントには進むことはできず、下位トーナメントに進むこととなってしまいました。

私が弁護士になったばかりの頃(2006年)は、弁護士でサッカーをやっている方が今ほどは多くなく、高校サッカーなどで全国大会に出場したり、県の選抜に選ばれたりしていればとても目立つ存在でしたが、今では、元Jリーガーの選手、選手権の優勝メンバー、大学サッカーの優勝メンバー、アンダーカテゴリーの日本代表に選出された選手がいたりと、弁護士のサッカーチームのレベルも年々上がってきています。

ただ、弁護士W杯に何度も参加している体感としては、そういう経歴の選手が11人揃うようなレベルでないと大会で優勝するのは難しく、チームの内数人がうまいだけではとても勝てないというのが実感です。

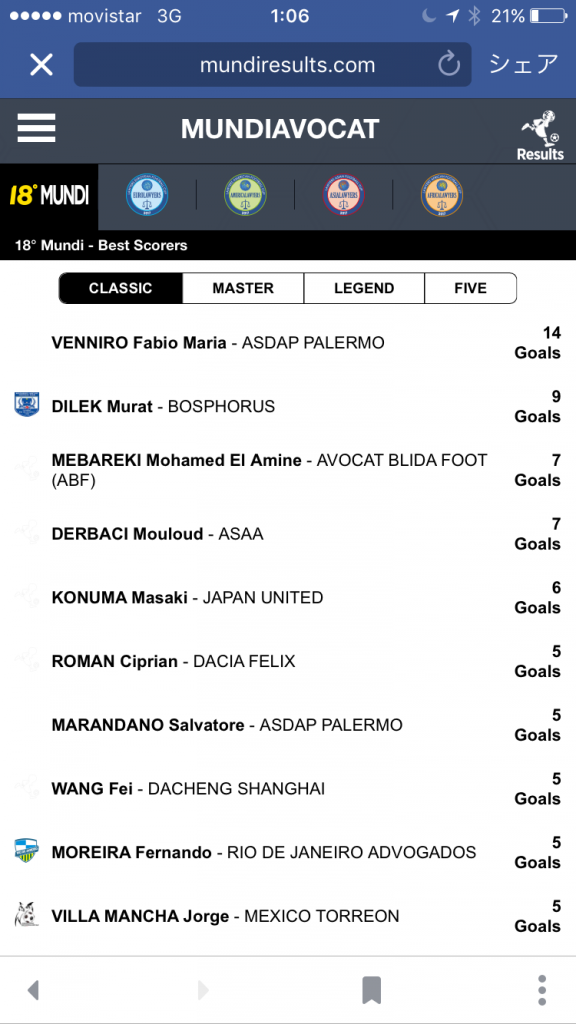

2016年大会は、決勝トーナメントには進めなかったものの、個人的には大会で6ゴールを決め、大会を通した得点ランキングの上位に入れたこと、大会を通じて初めてハットトリックを達成できました。過去5大会の通算得点も17となり、過去にこの大会に参加した日本人の中では歴代1位の得点となることもできました。

弁護士のサッカー大会ではあるものの、各国のサッカーの特徴は概ねその国のサッカー文化が反映されていいます。ヨーロッパや南米のチームは体が強く、体も使い方がうまいです。また、戦術理解も非常に優れています。日本人の特徴としては、足元が上手かったりはするのですが、外国のチームを相手にするとそれが通用しない場面が多いのは、プロのサッカー選手と共通する部分があります。

また、日本では、私が知る限りJリーガーから弁護士になったのは元ガンバの八十祐治先生だけですが、海外では、2014年大会のブログでも書いた通り、ヨーロッパのトップチームで活躍していたような選手が弁護士になっていたりします。これは、日本と海外の司法試験の制度の違いということもあるとは思いますが、日本では、勉強とスポーツの両立がなかなか実現されていないという面もあると思っています。私個人の学生時代の経験からも、スポーツと勉強をいずれも高いレベルで行える文化、環境整備が日本でも整っていって欲しいと思っておりますし、私もそのためにできることは少しでも協力したいと考えています。

アマチュアサッカーではありますが、サッカーを通じて国際交流はとても楽しく、2年に1度ある弁護士サッカーW杯は普段の仕事を頑張る活力にもなっています。

Facebookが利用されるようになってから、海外の方との交流を続けることはとても簡単になり、今ではズームを利用してお互いの近況報告をし合ったりしています。英語が話せて、積極的に交流をしようという気持ちがあれば、昔よりはるかに簡単に国際交流ができるようになりました。本で読んだり映像を見たりするよりも、各国に友人がいて、実際に現地に遊びに行ったりする事がその国や人を理解する上でとても大事な事だなと感じています。

このブログを書いている2020年6月時点で、私は39歳ですが、1年でも長く現役でサッカーを続けられるようにしたいと思っています。昔は、ストイックにトレーニングをしたりしていましたが、今はとにかく仲間と楽しくサッカーを楽しむ事が長く続ける秘訣だと感じています。自分がプレーを続けている事で、現役のプロ選手と関わる際にも選手の気持ちを少しでも理解できる助けにはなっていると思います。

今回は、4年前の大会のことを思い出しながら、ブログを書かせていただきました。私が弁護士としてサッカーに関わっている背景を少しでも知ってもらえたら幸いです。最後まで読んでいただきありがとうございました

。

。

会社内で突発的に訴訟問題を抱えたり、法律問題を抱えて法律事務所に相談に来られる事案で、表面上は単発的な法的問題に見える場合でも、実は根本的な問題を抱えている場合があります。

例えば長年利用していた契約書の契約文言が曖昧であることから紛争が生じていたり、必要な条項を盛り込まないことで紛争が生じている場合、表面化している問題を解決しても、将来同じような紛争を抱えてしまう危険があります。

会社経営をしておりますと、業種ごとによって、生じる問題点も異なってきますし、個々の会社のビジネスモデルを正確に理解した上でなければ、的確な法的助言が困難な場合があります。

そのような会社の法律問題を的確に解決するためには、継続的に法律相談を行うことが必要ですし、表面上問題となった単発的な問題のみを解決するのではなく、現在の経営方法で、将来問題が発生しそうな場面がないかを総点検することが重要です。

そのような要望をお持ちの方には、顧問契約の締結を推奨しております。顧問契約を締結した場合には、優先的に相談や訴訟などの対応をさせていただいておりますし、いざ問題が発生した際に、迅速な対応を取ることが可能となります。

顧問契約の内容については、会社の規模や相談の頻度などによって異なりますので、詳細は事務所までお問い合わせください。

事故態様について双方に争いがなく、過失割合が争点となっていない事例ですと、治療が一段落として、加害者側保険会社から示談の提示がある際、その提示額が法的に妥当なものだと考えて、弁護士に相談することなく示談をする方は決して少なくないかと思います。

しかし、実際に加害者側保険会社が提示する損害賠償額の提示は、法的に加害者が支払うべき金額を下回っていることはかなり多いと言えます。

被害者が亡くなってしまったような事例や、重度の後遺障害を負ってしまったような事例であると、本来支払われるべき賠償額と加害者側保険会社から提示される賠償額との差額が大きくなる傾向があり、被害者の方が本来受けるべき賠償額を知らないまま示談交渉を進めてしまうと、適切な賠償を受けられずに示談を成立させてしまうことになります。

事故態様に争いがないような事案であっても、加害者側保険会社から、本来法律上賠償されるべき金額がきちんと提示されるわけではないという実情を知っていただき、弁護士に示談交渉を依頼し、状況によっては訴訟を行うことで適切な賠償を受けることが可能となります。

特に被害者が弁護士費用特約に加入されている場合は、賠償額が適正であるかの法律相談をする際の費用や、実際に交渉、訴訟を依頼する際の弁護士費用について保険を利用することが可能となりますので、加害者側保険会社からの示談提示がなされた場合、それが適切な賠償額の提示であるかどうか、一度弁護士に相談をすることをお勧めいたします。

交通事故の被害に遭われた際、弁護士にいつ相談したら良いかと悩まれる方は少なくないかと思います。多くの方が、加害者側保険会社との交渉で問題を抱えてからご相談に来られることが多いですが、過去の相談事例から、もっと早くにご相談に来られていれば、より良い対応が取れたという事例が多いように感じます。

特に、事故の被害に遭われた方が弁護士費用特約に加入されている場合、自己負担なく弁護士への相談をすることが可能ですし、弁護士費用についても保険によって補償されるわけですから、少しでも疑問があれば、早期のご相談をされた方がよろしいかと思います。

よくある問題点としましては、被害者がまだ事故の被害による痛みを訴えており、治療を続けている中で、急に加害者側保険会社から治療費の打ち切りをされる事例があります。

そのような事例の中には、医師とのコミュニケーションがうまくいっていれば、治療の打ち切りを回避できる事例もありますし、事故後、最初は整形外科に通ったものの、その後整骨院にのみ通われたことが原因で、早期に治療の打ち切りをされてしまう事例などがあります。

そのような事態を回避するためには、事故直後に、弁護士の助言のもと、医師とのコミュニケーションを十分にとり、適切な補償を受けられるための治療計画を立てることが重要です。

たとえ、軽微な事故や軽傷の事案であっても、事故直後にご相談されることで、不要な紛争を避けることが可能になりますし、適切ではない賠償で事案を解決してしまうことも回避できると思います。

サッカーマネジメントのページでは、主に私小沼正毅がこれまで関わってきたサッカーに関する活動について記載します。(弁護士としての業務だけではなく、個人的なサッカーに関する活動についても載せていきます)

私は2008年に初めて弁護士サッカーW杯(正式名称はMUNDI AVOCAT)に参加しました。初回参加の2008年はスペインのアリカンテ、2010年はトルコのアンタルヤ、2012年はクロアチアのロヴィニ、2014年はハンガリーのブダペスト、2016年はスペインのラ・マンガ、2018年はスペインのカンブリスでの大会に参加しています。

私は過去の6大会を通じて、合計18得点を取っており(日本人歴代最多得点)、この大会で得点王になること、日本チームを優勝させることが、私の選手としてのサッカーの活動の最大の目標としています。2016年、2018年大会では、チームのキャプテンを務めております。

2020年の5月には、モロッコのマラケシュで大会が予定されておりましたが、新型コロナウィルスの影響により、大会は延期されてしまいました。

今回載せました写真は、2014年ブダペストでの大会の時のものです。この時ホテルが一緒だったイタリアチームの友人と一緒に撮影しました。この時のイタリアチームは、マスターズカテゴリー(原則35歳以上のみ参加可能)での優勝チームです。この時、知り合いました、イタリア代表チームのキャプテンSalvatore Scarfone、コーチ兼中心選手のFabio Pecchiaとは今でも交流を続けております。

Salvatoreは当時セリエBに所属していたカタンザーロというチームでプレーをしていたプロサッカー選手でした。引退前から勉強を続け、引退後弁護士資格を取得しローマで弁護士をしております。

Fabio Pecchia は、2019年シーズン、アビスパ福岡の監督として日本に来ておりましたので、その記憶がある方もいらっしゃるかもしれません。Pecchiaは現役時代、ナポリ、ユベントス、ボローニャなどのセリエAでプレーをしていたスター選手です。現役時代から法律の勉強を続けており、弁護士サッカーW杯にも参加していました。

ユベントス所属時代には、ジダン、デルピエロ、インザーギ、デシャン、コンテなど、現在も監督等として活躍する名だたる選手達と共にプレーをしていました。

ボローニャ時代には、中田英寿選手ともチームメイトでした。現役引退後は指導者として活躍しており、ラファエルベニテス監督の元、アシスタントコーチとして、ナポリ、レアル・マドリード、ニューキャッスルなどで活躍しました。

その後は、ヴェローナの監督となり、2019年にはアビスパ福岡の監督として来日しました。来日の際には、久しぶりにご家族と再会できました。現時点では、ユベントスのU23の監督を務めております。

私自身はアマチュアとしてサッカーを続けておりますが、サッカーを続けていたことで、多くの国の弁護士と交流を持つことができ、その縁で、サッカーに関わる仕事にも携わらせていただいております。

イタリアの友人とのご縁があったことで、2019年には、アジアで初めてとなるASローマのサッカーキャンプを日本で開催することもできました。

サッカーは、世界中で愛されているスポーツであり、サッカーを通じて得た友人関係は特別なものがあると感じています。私は、弁護士としての仕事に限らず、サッカーの普及、特にサッカーを通した国際交流や、日本の子供達に外国の文化を学んでもらうきっかけを作れるような活動をしていきたいと思っております。

新型コロナウィルス感染症の経済対策として国から支給される特別定額給付金(1人10万円の一律給付)や、持続化給付金を狙っての詐欺事件の発生や、時効期間の経過している過去の借金の取り立ての事例が増えていると聞いております。

時効期間が経過している借金の取り立てについては、債務のごく一部のみの支払いを求め、債務承認をさせることで、時効の援用をさせない手法が採られることがあります。

長期間返済をしていない債務については、時効期間が経過していれば、時効の援用をすることで債務の支払いを免れることができますが、時効は当然に成立するものではなく、債務の存在を承認したり、債務の一部を支払うなどした場合、完成していた時効の援用ができなくなってしまいます。

消費者金融からの借り入れであれば、最後の弁済期から5年経過していれば、債務は時効期間を経過したこととなりますので、過去の債務について急に督促状などが届いた場合には、時効期間を確認し、時効の援用を行うことを検討してください。

中央法律事務所足利事務所では新型コロナウイルスの影響で借金の返済・資金繰りにお困りの会社,事業者の方,個人の方向けに当面の間無料法律相談を実施致します。

なお,法律相談は完全予約制となっておりますので,事前に足利事務所(0284-22-4505)までお電話にてお問合せ下さい。

現在新型コロナウィルスの影響で事業者の方に多大な影響が出ております。これに関連する法的問題は多数ありますが、その中でも

①資金繰りや債務の返済に関する問題

②労働者に関する問題

③不動産賃貸に関する問題

については、多くの事業者の方が関わる問題かと思います。

①については、特別な融資制度や給付制度を最大限活用することが重要ですが、融資制度や給付制度を利用しても事業の継続が困難である場合には、法的な債務整理手続きを選択する必要がある方もいらっしゃるかと思います。

今後の事業の継続の有無、法的な債務整理を利用するかどうかについては、早い段階で弁護士に相談することで適切な解決を図ることが可能となります。

②について、営業活動の停止又は縮小に伴い労働者の解雇を検討される事業者の方も少なくないとは思いますが、必要な手順を踏まずにいきなり従業員を解雇するようなことがあると、不当解雇となる場合があり、注意が必要です。

③について、自粛要請に応じて営業活動を停止している際に、不動産の賃料の減額を求めることができないか検討をされている方も多いと思います。現在、不動産賃料に関する公的な手当てについて政府が対応を検討しているところではありますが、不動産賃料の減額の可否については、様々な事情を考慮して決定されるものでありますし、また、減額交渉に必要な手順を踏むことが必要ですので、一方的に減額した賃料のみ支払うなどの対応をすると、法的紛争を生じさせてしまうため、減額交渉を検討される際には弁護士に相談の上、適切な対応を取る必要があります。

上記の①~③以外にも、新型コロナウィルスの影響によって様々な問題を抱えておられる事業者の方も多いと思います。

当事務所では、GW期間中も、5月2~5日の期間において、13時から15時の間、臨時の法律相談の対応を実施いたします。相談のご予約については、5月1日の営業時間(18時まで)に事前のご予約をお願いしております。お問い合わせは足利事務所 0284-22-4505までお電話下さい。

足利事務所において、令和2年5月2日から5月5日の午後1時から午後3時まで法律相談を実施致します。

法律相談をご希望される方は、5月1日までに事前予約(0284-22-4505)をしていただきますようお願い致します。

予約は先着順とさせていただきます。

予定人数に達し次第、締め切らせていただきますのでご了承下さい。